20年の長きにわたって低迷を続けている日本経済の回復は、日本企業の復活なくして達成できない。しかし、日本企業は、新興国企業の追い上げによって、競争力を失ってきている。こうした日本企業の抱える問題は多いが、その最大のものは、コーポレートガバナンスの問題である。本稿では「空気」という概念を用いて、コーポレートガバナンスの問題を考察した。創業経営者企業を除き、多くの日本企業の取締役会は、経営者のリーダーシップではなく、「空気」によって支配されていると考えられる。「空気」は、長い期間をかけて、企業内で共有された価値観や、従業員のコンセンサスによって醸成される。「空気」は、変化を嫌い、事業再編などといった大胆な改革を妨害する。経営者が、もし、こうした改革を本気で着手しようとすれば、企業内に充満した「空気」が、経営者さえも追放してしまう。現在の日本企業の低迷は、経営者が、事業の再編等、本当に自社の企業価値を向上させる戦略を、「空気」の呪縛によって、実行できないことにある。

日本企業の経営者が、この「空気」の支配から脱し、自由な経営を行うことが、日本企業再生のカギとなる。そして、この「空気」の支配を弱める方法として、従来から指摘されている、独立社外取締役の導入及び増員、ダイバーシティの促進、業績連動型報酬の導入、指名委員会の設置といった、コーポレートガバナンスの強化が、実は、最も効果的である。日本企業におけるコーポレートガバナンスの強化とは、経営者を束縛するものではなく、逆に、経営者に経営の自由を与えるものであると考える。

日本企業におけるコーポレートガバナンスの問題と「空気」

-「空気」の支配からの脱却-

1.はじめに

日本経済は、この20年の長きにわたって低迷を続けている。また、過去、電機や自動車業界で圧倒的な競争力を誇った日本企業も、新興国に追い上げられている。日本経済は、企業活動に大きく依拠しており、日本企業の復活なくしては、日本経済の回復は考えられない。日本企業の競争力低下の要因について、様々な議論がされているが、その中でもコーポレートガバナンスの問題が最も重要である。日本企業が競争優位であった時代と比べて、現在、グローバル化、アジアをはじめとした新興国企業の台頭、情報化など、外部環境が大きく変化してきている。こうした状況では、従来型の日本的経営では厳しくなってきており、新しい経営システムが必要となってきている。まさに、日本企業のコーポレートガバナンスの改善が求めれられている。

これまでも、日本企業のコーポレートガバナンスの問題が、よく指摘されてきた。とくに、海外投資家にとって、日本のコーポレートガバナンスの問題は極めて深刻である。確かに、他国と比較して、独立社外取締役が極めて少なく、経営者の業績連動型報酬も低すぎる。しかし、それではなぜ、独立社外取締役や業績連動型報酬が必要なのであろうか。欧米の理論に従えば、これはエージェーシー問題に行き着く。所有と経営が分離された状態では、経営者が会社の所有者である株主ではなく、自らの便益のために経営を行わないかどうか、監視する必要がある。その監視役として、独立社外取締役が必要となる。また、株主と経営者の利益を共有するために、業績連動型報酬が有効となる。

しかしながら、日本企業の多くの経営者が、自らの便益を優先しているようには思えない。逆に、ソフトバンクや楽天のような創業経営者を除いて、日本の経営者は、自由な経営ができているのであろうか。独立社外取締役に監視されている欧米企業の経営者の方が、社内取締役で固められた日本の雇われ経営者よりも、自由な経営がなされているようにも思われる。また、欧米企業の経営者の方が、暴走する頻度も高いように思われる。これは、監視されている経営者よりも、取りまきに囲まれた雇われ経営者の方が自由がないという、極めて不思議な問題であるように思われる。日本企業には、独自のエージェンシー問題を引き起こす「何か」があるのではないだろうか。結論から言えば、この「何か」とは、企業内で醸成される「空気」であり、この「空気」が、日本企業の経営者を縛り付けていると考える。そして、日本企業の経営者が、この「空気」の支配から脱し、自由な経営を行うことが、日本企業再生のカギとなる。さらには、この「空気」の支配を弱める方法として、従来から指摘されているコーポレートガバナンスの強化(独立社外取締役、ダイバーシティ、業績連動型報酬、指名委員会の設置等)が必須であると考える。

2.「空気」の理論

エージェンシー理論と違い、「空気」は、学術用語ではなく、その定義は一律ではない。ただし、現代でも「空気が読めない(KY)」などといった用語が頻繁に使われる。会議でも、出席者ではなく、「空気」が、その会議を支配し、重要な決定がなされるといった経験は、多くの人が共有しているように思われる。今回の問題定義は、創業者経営者企業を除く、多くの日本企業の雇われ経営者企業を対象とする。そして、取締役会が、取締役ではなく、この「空気」によって、重要な経営戦略が決定されているということが、大きな問題であると考える。

この「空気」の研究は、これまでもなされてきている。例えば、山本七平は、第二次世界大戦における戦艦大和の出撃は「空気」によって決定されたと説く。データ分析等による論理的な思考では、この出撃は無謀であり、軍司令部の誰も個人的にはそのように考えていた。しかしながら、軍司令部の誰もが、この「空気」に逆らうことができなかったⅰ。また、池田信夫は、山本七平の「空気」の研究を発展させ、日本企業の構造を考察する。彼によれば、「経営者は企業を支配するのではなく、部下に「まつり上げられる」立場であり、実際の仕事は現場が起案して、上司は承認するだけだ。こうした自律分散型の構造は、小集団の利害が一致するときは中央で指示しなくても「創造的に」に秩序を形成して成長できるが、全体をコントロールする司令塔がないので、大きな方向転換がむずかしいⅱ。」

3.「空気」に支配される日本企業及びその背景

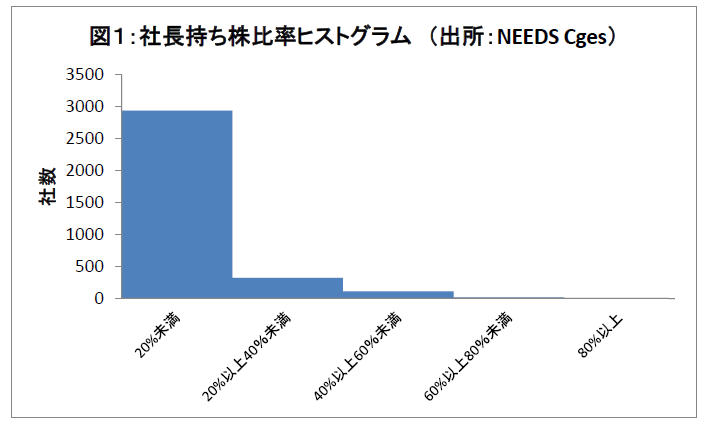

これから議論していく日本企業の対象について、前提条件を導入する。日本企業といっても、その成長段階は様々であることから、ここで採り上げる企業は、成熟した企業を前提とする。すなわち、経営者が創業者ではなく、ある程度歴史があり、所有と経営の分離が進んだ段階の企業である。簡単に言えば、雇われ経営者企業であるといえる。図1は、日経NEEDS Cgesデータから作成した、日本の上場企業の社長持ち株比率のヒストグラムである。日本の多くの企業は、すでに創業経営者から、雇われ経営者に移行しているといえる。言い換えれば、経営者の持ち株比率が低いため、エージェンシー問題が大きくなり、コーポレートガバナンスが極めて重要になる。日本企業のほとんどが、雇われ経営者企業に該当するため、こうした企業の復活は、日本経済の回復に必須である。

日本企業が「空気」の支配を受けるようになった背景には、日本的経営と言われた終身雇用・年功序列といった人事制度が大きく影響している。入社から定年まで40年近く、同じ会社で過ごすことになる。会社の有形無形の規律に縛られるとともに、メモの取り方や報告の仕方などといった仕事の細部に至るまで、会社の方針を叩き込まれる。すべての従業員が、同じような教育を受け、同じ環境で仕事をするため、非常に強固な価値観を共有することになる。この価値観こそが、まさに「空気」の正体である。もちろん、中途採用の増加や海外展開により海外の従業員が増えてくることにより、こうした伝統は薄れてきている。しかしながら、中途採用者もこうした価値観を共有することが求めれれるとともに、彼らも積極的にそれに従おうとする。こうした価値観の共有は、ネガティブなものではなく、まさに日本企業成長の原動力であった。とくに、キャッチアップ型の成長や、大量生産大量販売には、極めて適したものであった。しかしながら、キャッチアップ後、さらには情報化を中心に劇的に変化した現在の外部環境に適応するには、足かせになる可能性がある。

こうした価値観を共有した企業で、社長とはどういう存在であろうか。創業経営者や同族経営者を別とした場合、選ばれる社長とは、社内で最も優秀とされる人であろう。すなわち、共有した価値観に最も合致する人となる。現社長が次期社長を決めるのがほとんどであるが、現社長も社内の価値観を無視することはできない。多くの場合、現社長が決めた新社長であっても、社内的なコンセンサスでも評価される人が選ばれている。もし、現社長が、社内的に受け入れられない人を社長に選んだ場合、新社長の会社経営はきわめて難しくなる。このように考えてみると、日本企業における社長の選出は、極めて民主的であるように思われる。米国企業のように、株主や取締役会が社長を指名するのではなく、従業員のコンセンサスが大きな影響力を持っている。日本では、社長は、首相のような存在であるかもしれない。日本の首相は、直接選挙で選ばれるわけではないが、国民に人気がない場合、退任に追い込まれる。日本企業の社長にとって、従業員のコンセンサスは、まさに重要である。ここで、「空気」の別の定義をすれば、従業員のコンセンサスということもできる。その結果、社長は、従業員の嫌がることをすることができなくなる。すなわち、リストラや事業再編等が難しくなるのである。

ファイナンスのテキスト等では、企業価値を株主価値と債権者価値に分解する。すなわち、企業は、株主と債権者の所有物となる。しかし、昨今、利害関係者(ステイクホルダー)として企業の所有者を拡大することが説かれている。すなわち、株主と債権者以外に、顧客、サプライヤー、従業員、地域コミュニティなどを企業の所有者として認識することである。しかしながら、日本の大手企業は、古くからこの従業員の力が大きいと考えられる。このステイクホルダー理論に従えば、日本は、株主の力が弱く、従業員の力が強いのではないだろうか。前述したエージェンシー理論では、株主から経営を委託された社長は、実は株主の利益や、自らの利益ではなく、従業員の利益を優先する傾向にあるように思われる。

もちろん、この従業員優遇について疑問を持たれる方も多いであろう。なぜなら、大手日本企業を考えた場合、過去20年間、日本の給与は低迷し続けており、また、希望退職などのリストラも行われている。しかし、これらは経営環境が厳しい中での選択である。同様の経営環境では、日本にある外資系企業や、中小のオーナー企業では、解雇によるリストラが行われている。その意味では、日本の大手大企業は、従業員に優しいと考えられるのではないだろうか。

4.取締役会の問題

「空気」に支配された日本企業の取締役会は、誰も「空気」に逆らうことはできない。それは、社長でも同じである。2013年6月に、造船・重工業の名門、川崎重工業で、三井造船との統合を推進していた社長以下3人の取締役が解任された。この事件をもって、日本のコーポレートガバナンスが改善してきたという指摘があるが、はたしてそうであろうか。三井造船との統合が企業価値にプラスであるかマイナスであるかは、ここでは議論しない。しかし、この統合により、川崎重工業において、類似部署は統合され、ポジションが減ることは確かであろう。また、様々な変化がもたらされる事も確かである。「空気」は、この統合に明らかに反対である。しかし、社長は、この統合が、川崎重工業の今後の発展に必要であると信じて、「空気」に逆らい、推進しようとした結果、解任されるに至った。反推進派の取締役は「空気」を読み、社長を解任したのである。当時の取締役会には、社外取締役がいない。ここに、「空気」の読めない独立社外取締役が入れば、果たして解任に賛成したのであろうか。この解任劇は、コーポレートガバナンスが機能したことを示しているのではなく、日本のコーポレートガバナンスの問題点を浮き彫りにしていると考えられる。

同様のことは、カネボウについても言える。カネボウが倒産に至った最大の原因は、赤字を垂れ流していた繊維事業を継続してきたことにある。繊維事業を早期にリストラしていれば、倒産することはなかった。合理的に考えれば、繊維事業からの撤退は必須であったにも関わらず、経営陣は、これに着手することはなかったⅲ。伝統ある繊維事業を潰すことは、「空気」が許さなかったと考えられる。したがって、取締役会で社長を含むどの取締役も、繊維事業からの撤退を切り出せなかった。もし、それを提案したなら、川崎重工業の社長のように解任されるかもしれない。取締役のほとんどが、本当は正しいとされる戦略をわかっていながら、「空気」の力の巨大さの前に、それを実行できなかったカネボウのケースは、日本のコーポレートガバナンスの問題がいかに大きいかを示しているように思われる。

「空気」に支配された取締役会を持つ企業の帰結は、緩やかな衰退である。すでに競争力を失った伝統的な事業への投資を続け、その事業を維持することによって、新規事業への投資がなされず、持続的な成長を続けることができなくなる。また、収益回復のための人事の刷新や大規模なリストラは敬遠され、組織の新陳代謝が停滞する。ただし、大きなリスクをとった経営はされないため、会社が戦略の失敗により、ただちに倒産に至ることは少ない。変化する外部環境に、徐々に対応できなくなり、会社全体の競争力を失い、売り上げが緩やかに下がっていく。会社が突然危機に陥ったなら、すべての従業員の危機意識が高まり、「空気」による支配は弱まることが期待できるが、緩やかな衰退の中では、その企業の末期まで、「空気」の支配は続く。

この緩やかな衰退を従業員の視点から考えてみる。終身雇用・年功序列が中心である日本企業において、内部取締役の多くは、年配者である。改革のためにリスクをとるよりも、波風の立たない状況を望むかもしれない。すなわち、緩やかな衰退の中では、取締役在任中無難に勤め上げることが重要なのかもしれない。また、詳細は後述するが、リスクをとるメリットが小さく、リスクをとって失敗したときのデメリットが大きいことも要因となる。日本の社内取締役(執行サイド)の報酬は、業績連動部分が海外の企業と比べて極端に小さい。こうした状況では、リスクをとろうとする動機が生まれにくくなる。同様のことは、取締役だけでなく、中高年の従業員にも当てはまる。定年まで無事に過ごせればというインセンティブが働きやすい。管理職の大多数を占める中高年が、こういう状況では、会社全体としてリスクをとるということがなくなる。緩やかな衰退の中では、若い従業員が、最も損をすることになる。しかしながら、ここでも「茹でガエル現象」が、若い従業員の危機感を鈍らせる。カエルを水槽に入れ、冷水から徐々に温度を上げ熱湯に至る間、カエルは逃げようとせず、死んでしまう。会社の業績が徐々に悪化する中では、危機感を持つことは難しい。このように、「空気」を醸成している従業員の意識が以上のような状況では、「空気」の性質は変わることはないように思われる。

5.取締役会の改善

(1)コーポレートガバナンスの強化

こうした「空気」が支配している取締役会を、いかに改善すればよいのであろうか。実は、通常のコーポレートガバナンス強化で指摘されることが、そのまま適応できる。すなわち、独立社外取締役の導入及び増員、ダイバーシティの推進、ストックオプションを含めた業績連動性の経営者報酬、指名委員会の設置などである。

(2)独立社外取締役

まず、独立社外取締役について考えてみる。日本でも、独立社外取締役の導入について、様々な議論がなされてきた。賛成派の意見としては、社長の暴走を監督するために独立社外取締役が必要であるというものである。反対派の意見では、日本には、独立社外取締役に適任な候補の確保が難しい、あるいは、そもそも独立社外取締役の導入効果が期待できないとするものである。以下では、これらの意見について、もう少し深く掘り下げてみる。

賛成派の意見である、社長の暴走抑止は、創業者経営企業や同族企業については当てはまるが、雇われ経営者企業については当てはまらない。前述したように、社長といえども「空気」に支配されて、暴走しようにも暴走できない。暴走するのは社長ではなく、「空気」である。この「空気」の暴走を抑制することが、最大の目的となる。したがって、独立社外取締役に期待される役割は、この「空気」の支配を受けないこと、すなわち「空気」を読まない、あるいは読めないことである。これは、社外の人であれば、持ち合わせている要素である。業界に詳しい、会計・法律に詳しいなどといった要素も重要であるかもしれないが、最も優先すべきは「空気」を読まないことである。

反対派の意見である、適任者がいないとする意見は、前述した「空気」を読めないことを最優先とした社外取締役の資質を考えれば、問題とはならない。どのような人でも、社外から招くことにより、独立社外取締役としての機能を果たすように思われる。身内だけの取締役会の中において、一人でも会社の価値観の中で育ってこなかった人が入ると、会議において、説明責任についての認識が高まる。たとえば、社内用語を使わない、あるいはそれを説明する必要に迫られることは、説明責任の第一歩である。反対派のもう一つの意見である、独立社外取締役の導入効果については、様々な議論がある。アカデミックでも数多くの実証研究がされている。独立社外取締役の導入がプラスにはたらく可能性はあるが、絶対とはいえない。しかしながら、独立社外取締役の導入によって、企業価値が毀損されたという意見はほとんど聞かない。言い換えれば、独立社外取締役の導入により、コーポレートガバナンスの問題が、完全に解決されるわけではないが、コーポレートガバナンスにマイナスになることもない。したがって、独立社外取締役の導入は、プラスになってもマイナスになることはないと思われる。

独立社外取締役の導入で、マイナスになることがほとんど考えられないのにもかかわらず、なぜ、一部の企業でその導入に激しい反対をするのあろうか。新たに独立社外取締役を一人導入した場合、その効果が期待できても、企業価値が毀損されるリスクは極めて少ない。これに反対する理由も、「空気」と関連しているように思われる。

まず、日本の多くの企業にとって、取締役になることは、多くの従業員にとってひとつのゴールである。とくに、日本の場合は、新入社員の多くが、そのチャンスを持っており、そのゴールに向かって努力する。また、その決定も、企業人生の相当後半になってなされるため、多くの従業員は企業人生の多くの期間、取締役になる可能性を失っていない。そのため、多くの従業員はモチベーションを失うことなく、働くのである。こうしたルールの中で、社外から取締役が任命され、ゴールである取締役の椅子が奪われてしまうことは、多くの従業員にとって面白いわけではない。こうした従業員の感情が、「空気」の一部となって独立社外取締役の導入を反対するとも考えられる。もうひとつは、社内だけでのムラ社会が構成されている取締役会において、独立社外取締役はまさに「よそ者」であり、それを排除しようとする「空気」が醸成されることもあろう。

(3)ダイバーシティ

以上、独立社外取締役の効果について考察してきたが、同様の効果は取締役(あるいは監査役)のダイバーシティにおいても期待することができる。現在の取締役会において、マイノリティである女性や外国人の社内及び社外取締役を増やすことによって、取締役会における「空気」の支配を軽減することができると考える。前述したように、独立社外取締役に求められる資質は「空気」が読めないことであるが、女性や外国人など、同じ社内でも視点やバックグランドの違いから、取締役会において、異質な価値観をもたらすことができるように思われる。とくに、日本は、国際比較上も女性や外国人の取締役が極端に低いため、この改善が求められる。また、現状ダイバーシィティの比率が極めて低いことから、ダイバーシティの効果も大きいと考えられる。取締役会において、こうした女性や外国人の取締役から発せられる「空気」を読まない発言が、結局、会社を危機から救うことになると思われる。

(4)業績連動経営者報酬

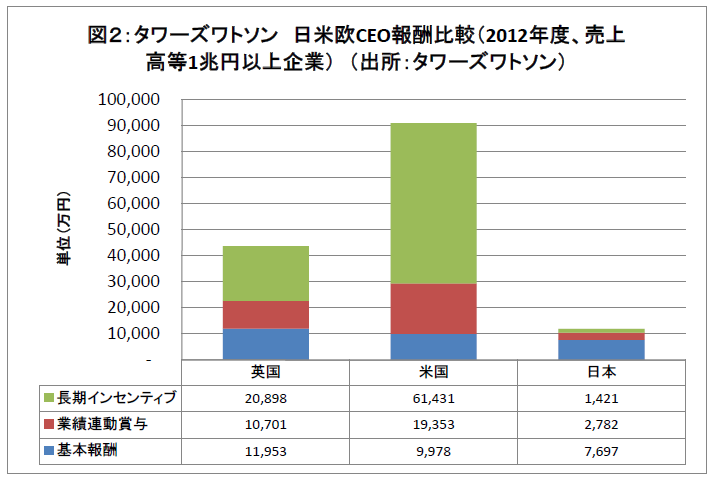

次に、ストックオプションを含めた業績連動性の経営者報酬について考えてみる。創業者経営者を除いた場合、日本の経営者は、欧米の経営者と比較して、業績連動型の報酬が極めて少ない。下図は、タワーズワトソン社による、日米欧CEO報酬比較(2012年度、売上高等1兆円以上企業)であるⅳ。まず、日本企業の社長の報酬総額が、極めて低いことがわかる。また、基本報酬がほとんどあり、業績連動賞与や長期インセンティブも極めて低い。

このような状況において、リスクをとって、経営していくには、報酬が少ないように思われる。一方、リスクをとって失敗した場合、退任ということになり、その損失はきわめて大きい。「空気」を読み、リスクをとらない経営に終始することの方が、合理的な判断のように思われる。

したがって、日本企業の経営者に欧米企業のような報酬システムが導入されれば、その経営も変わるように思われる。リスクをとることによって、報酬が得られるなら、多くの経営者は、「空気」の支配から抜け出し、社内の「空気」ではなく、自分が企業価値の向上につながると信じる経営をつらぬこうとすると考えられる。もちろん、リスクをとることによって、すべて成功するとは限らない。しかし、こうした経営がなされない限り、「緩やかな衰退」から、抜け出すことはできない。

(5)指名委員会の設置

最後に、コーポレートガバナンスの改善として、指名委員会の設置が挙げられる。これは、もっとも導入が難しいが、その効果は大きいと考えられる。ほとんどの日本企業では、後任の社長は、現在の社長によって決められる。前述したように、現在の社長の意思だけではなく、社内のコンセンサス、すなわち、「空気」の意思を確認して、後継者が決められる。このプロセスに、独立社外取締役が参加することが、指名委員会の役割となる。独立社外取締役は、社内の「空気」(従業員)だけでなく、株主を中心とした利害関係者にもっとも貢献すると考える人を、後継社長に指名しようとする。後継社長の指名は、従業員民主主義の根幹をなすところであるため、指名委員会導入に対する「空気」の抵抗はきわめて大きい。指名委員会の委員長を独立社外取締役が行うのが理想ではあるが、それが不可能であっても、独立社外取締役を入れた指名委員会の設置が、コーポレートガバナンスの改善、しいては「空気」の支配からの脱却に大きな貢献となると考えられる。

(6)グローバル化

以上、「空気」の支配を免れる方法について、コーポレートガバナンスの観点から検討してしてきた。現在、世界的に非常に速いスピードでグローバル化が進み、日本企業もグローバル化の渦中にあることは確かである。グローバル化するということは、外国人従業員が増えていくことを意味する。「空気」の読めない外国人従業員が増えることは、日本企業において、「空気」ではない、意思決定システムやリーダーシップが求められることになる。ただ、日本人従業員のみから醸成された「空気」を、外国人従業員に強制することが行われていることも確かである。例えば、海外法人や支店の責任者が日本人であり、現地の状況ではなく、日本本社の「空気」を読むことに従事し、その「空気」に基づいて現地の外国人従業員を管理するなどということである。こうした状況では、海外事業で成功することは難しいし、ましてや本当の意味でも、グローバル化することは難しいであろう。こうした海外法人や支店での失敗等を経て、日本企業が、「空気」の支配から解き放たれたなら、グローバル化した市場において、優位に戦うことができると考えられる。すなわち、グローバル化は、日本企業が変わるチャンスであると言える。

6.簡単な実証分析

前章で、コーポレートガバナンスの改善策について考察してきたが、その中で、独立社外取締役と業績連動経営者報酬について、日本の上場企業をサンプルに検証を行う。具体的には、社外取締役の比率が高いこと、及びストックオプションを導入していることが、企業パフォーマンスにどのような影響を与えるかについて検証を行う。

対象は、金融を除く全上場企業であるが、データはNEEDS-Cgesに依っている。データが入手できない企業はサンプルから外している。期間は、2005年から2011年(8月基準)とする。各年のサンプルは、2005年3,460サンプル、2006年3,529サンプル、2007年3,610サンプル、2008年3,621サンプル、2009年3,519サンプル、2010年3,449サンプル、2011年3,369サンプル、合計24,557サンプルとなる。

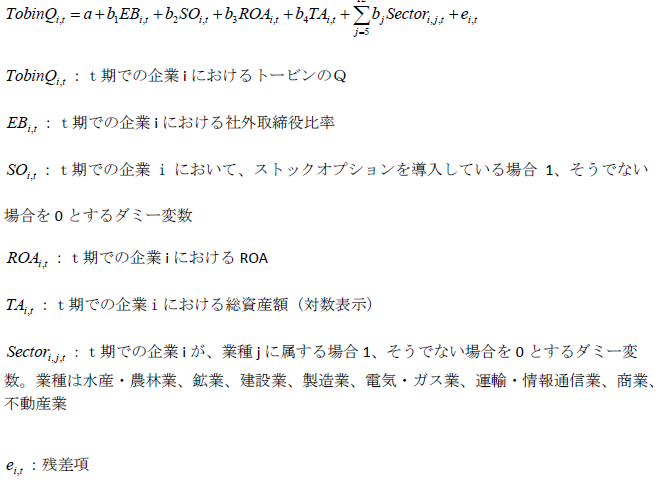

企業パフォーマンス指標として、トービンのQを用いる。トービンのQは、(株式時価総額+負債合計)/総資産(子会社、関連会社含み損益加算)で算出する。この変数を用いることにより、市場からの評価を導入することができる。独立変数として、社外取締役比率、ストックオプション導入比率を、コントロール変数として、総資産経常利益率(ROA)、総資産額(対数表示)を用いる。ただし、業種によって違いがある可能性があるため、業種についてもダミー変数を使って調整する。業種のコントロールは、業種は、東証業種分類の大分類から金融・保険業を除いた、水産・農林業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス業、運輸・情報通信業、商業、不動産業、サービス業の9業種を使用する。その結果、以下のような重回帰式を導入する。

上記の重回帰分析を、2005年から2011年の各年において実施する。また、すべてのサンプルをプールしたベースでも、重回帰分析を行う(各年のダミー変数を追加する)。

表1:コーポレートガバナンス強化と企業パフォーマンス検証結果

(クリックで拡大表示)

表1が、重回帰分析の結果である。社外取締役比率については、2006年を除いて、有意水準1%以下で、統計的に正に有意である。すなわち、社外取締役比率が高いほど、企業パフォーマンスが高くなる傾向が見出される。ストックオプションについても、各年すべてにおいて、有意水準1%以下で、統計的に正に有意であることがわかる。ストックオプションを導入している企業の方が、未導入企業よりも、企業パフォーマンスが高い傾向が発見された。プールされたサンプルでも、同様の結果を得ている。

上記の結果は、極めて簡単な重回帰分析であり、内生性の問題等が残っている。すなわち、企業パフォーマンスの高い企業が、社外取締役を採用したり、ストックオプションを導入するという可能性が残る。しかしながら、こうした問題を残しながらも、コーポレートガバナンスの強化と企業パフォーマンスの間に、統計的なサポートが得られていることは確かである。以上、簡単な検証ではあったが、社外取締役を導入、あるいは増やす、また、ストックオプションを導入するといったコーポレートガバナンスの強化が、企業のパフォーマンスの向上につながると考えられる。

本稿の検証は日本企業を対象にしたものであったが、米国企業を対象とした検証では、コーポレートガバナンスと企業パフォーマンスの関連性については、コンセンサスが得られていない。両者の関連性をサポートする検証結果が得られた論文もあれば、そうでないとする検証結果の論文なども多くあり、様々な見解が存在するⅴ。日米を比較した場合、コーポレートガバナンスのレベルに違いがあり、レベル的に低い日本の方が、それを改善する効果が大きいのではないだろうか。例えば、米国企業の場合、社外取締役比率が60%と80%を比較して、社外取締役の効果を検証するのに対し、日本の場合は、社外取締役比率が0%と10%を比較することになる。社外取締役が50%を超えている企業で、追加的な社外取締役の限界的な効果が限られている。一方、日本の場合、多くの企業で社外取締役が未導入の状況では、社外取締役導入の限界的な効果は高いと考えられる。同様のことが、ダイバーシティや指名委員会の設置にも言えるⅵ。したがって、コーポレートガバナンスの強化の恩恵を、日本企業が最も享受できると言うことができる。

7.おわりに

以上、抽象的ではあるが、「空気」という概念により、日本企業のコーポレートガバナンスを論じてきた。創業経営者以外の日本の多くの経営者は、自己の利益のために経営を行ったり、暴走することは稀である。反対に、「空気」に縛られて、自由な経営ができない状況にある。日本企業において、コーポレートガバナンスの強化は、経営者を縛るのものではなく、逆に、経営者に経営の自由を与えるものであると考えられる。現在の日本企業の低迷は、経営者が、事業の再編等、本当に自社の企業価値を上げる戦略を、「空気」の呪縛によって、実行できないことにある。したがって、コーポレートガバナンスの改善は、日本企業の競争力復活に必須である。

現在、大きな成長を続けているのは、ソフトバンク、楽天、ファーストリテーリングなどの創業者経営企業である。しかしながら、こうした企業の数は多くはなく、日本の大手企業の多くは、株主と経営者が分離した企業である。すなわち、「空気」の支配を受けた企業である。こうした企業が復活しない限り、日本経済の復活は考えられない。こうした「空気」によって支配された企業にも、優秀な経営者は多く、創業経営者と比べて経営能力に遜色がないように思われる。問題は、そうした経営者に経営の自由を与えないシステム(「空気」の支配)にある。したがって、こうしたシステムを打破するために、コーポレートガバナンスの改善は、極めて重要である。

ⅰ. 山本七平[1983]『「空気」の研究』文春文庫

ⅱ. 池田信夫[2013]『「空気」の構造』白水社p.72

ⅲ. 富山和彦[2007]「再生から見る日本企業の課題」 Diamond online 2007年10月22日

ⅳ. 森田純夫[2013]「長期インセンティブのグローバル展開」 タワーズワトソン組織・人事コンサルティングNewsletter 2013年9月号

ⅴ. 米国企業を中心に様々な検証が行われている。以下はその一例。

Berger, A. N. and E. B. Patti (2006) “Capital structure and firm performance: A new approach to testing agency theory and an application to the banking industry” Journal of Banking & Finance, Volume 30, Issue 4, 1065-1102.

Erkens, D.H., M. Hung, and P. Matos (2012) “Corporate governance in the 2007–2008 financial crisis: Evidence from financial institutions worldwide” Journal of Corporate Finance 18 Issue 2, 389-411.

Morck, R., A. Shleifer, and R.W. Vishny (1988) “Management ownership and corporate performance: An empirical analysis” Journal of Financial Economics 20, 293-316.

Yermack, D. (1996) “Higher market valuation of companies with a small board of directors” Journal of Financial Economics, 40 185-211.

ⅵ. 女性役員の検証

辻本臣哉[2013]「女性役員と企業パフォーマンス」『証券経済学会年報』第48号 73-90.